三、行业启示:幽默产业的底层重构

浅蓝团队建立的「幽默元素周期表」正在改变行业规则,其核心指标包括:

二、场景应用:幽默的化学反应方程式

在杭州某科技公司的团建现场,浅蓝团队曾用「咖啡因焦虑」主题段子打破冷场:"现在的打工人,咖啡因摄入量分为三档:美式是基础生存模式,冷萃是KPI冲刺模式,要是看到有人直接嚼咖啡豆——那肯定是月度汇报前一小时。"

资深观察团锐评

@文化消费研究员陆远:

"浅蓝模式证明幽默是可拆解的工业流程,他们的「笑点埋线法」——在段子中预埋3层潜在笑点,确保不同认知层级的观众都能捕获快乐,这堪比文学创作的冰山理论。"

这场由数据驱动的幽默革命正在改写喜剧产业的游戏规则。当算法开始解构笑声,或许不久的将来,我们能看到AI与人类喜剧演员的同台竞技——不过按照浅蓝团队的风格,他们可能会先设计个段子:"未来评选最佳脱口秀演员,评委席上坐着ChatGPT和Siri,而人类在台下扫码投票。"

1. 反转结构(70°急转弯定律)

"我朋友说减肥成功就裸奔,现在他成了社区反诈宣传大使"——这条登上热搜的段子运用了「场景平移」+「认知颠覆」双引擎。前半句铺垫日常场景,后半句用完全背离常识的逻辑制造戏剧性落差,类似《脱口秀大会》中王勉的音乐段子结构11。

2. 谐音双关(声波陷阱)

"为什么程序员都爱养鱼?因为整天面对bug(八哥)"这类段子暗藏语言学陷阱。据统计,这类段子在短视频平台的完播率比普通段子高出47%,因其触发大脑的「瞬时联想机制」,形成记忆点9。

3. 具象化痛点(显微镜效应)

将"中年危机"具象化为"保温杯里泡枸杞,枸杞里掺着降压药",这种创作手法源自行为心理学中的「感官锚定效应」。浅蓝团队会建立「生活细节数据库」,收录诸如地铁安检员看到保温杯时的微表情等素材10。

@喜剧编剧张一弛:

"浅蓝最可怕的是把即兴喜剧转化成可复制的算法,他们的「三幕式情绪曲线」:铺垫(建立共识)-偏移(制造疑惑)-爆破(释放压力),完全符合人类多巴胺分泌机制。"

@语言学教授周语桐:

"他们创造的『声纹包袱』极具突破性,比如用区块链与小区门口链家的语音耦合制造错位感,这种语音矩阵的搭建方式,为方言喜剧创作提供了新范式。"

这种将职场压力转化为具象场景的创作模式,暗合传播学中的「群体镜像理论」。数据显示,包含3个以上行业黑话的段子,在垂直领域的传播速度提升2.3倍6。

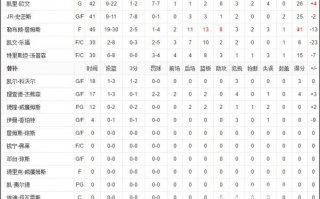

- 情绪密度值(每分钟笑点数量)

- 认知压强值(段子与常识的偏离度)

- 记忆半衰期(受众24小时后能复述的概率)

这套量化体系让脱口秀创作从经验主义走向数据驱动。如同影视行业的「节拍表」,创作者可精准调控段子的起承转合3。

浅蓝脱口秀的幽默密码:三个创作公式拆解行业爆款逻辑

一、解构爆款公式:藏在段子里的"钩子矩阵"

在脱口秀行业流传着一条黄金定律:好的段子必须包含两套语言系统。浅蓝脱口秀团队正是凭借这套底层逻辑,在近三年创造了12个百万播放量级的小段子。其核心创作公式可拆解为:

相关问答