一、师生关系的幽默解构:为什么老师成为脱口秀的"靶心"

老师这一职业在社会中享有特殊地位——既是知识传授者,又是道德权威象征。正因如此,当脱口秀演员将老师作为调侃对象时,产生的喜剧效果尤为强烈。几乎所有观众都有过学生经历,那些关于"拖堂之王"、"作业狂魔"或"偏心病晚期"老师的段子,能瞬间唤醒集体记忆。

三、文化深意:笑声背后的社会对话

教育主题脱口秀的流行反映了当代社会对传统教育方式的反思。在信息爆炸时代,教师从"知识垄断者"转变为"学习引导者"的角色转换尚未完成,这种张力为脱口秀提供了丰富素材。

二、创作解剖:优秀"骂老师"段子的四大核心要素

成功的教育主题脱口秀段子往往具备几个关键要素。首先是具体细节的真实性,如描述"数学老师用五分钟讲完课本内容,然后用三周时间证明他自创的解法更简单"的场景,让有过类似经历的观众会心一笑。

五、资深点评人观点

教育社会学家李教授:"这篇文章精准捕捉了脱口秀作为社会情绪泄压阀的功能。作者没有停留在表面笑料,而是深入分析了这种文化现象背后的代际对话和权力结构变化,具有学术深度。"

四、行业反思:边界在哪里?

随着教育主题脱口秀的流行,关于其边界的讨论也日益热烈。如何在保持幽默锋利度的同时不沦为单纯的人身攻击?如何区分健康的批评与恶意的嘲讽?

教育评论家张女士:"作为长期关注教育领域的人,我欣赏作者平衡的视角。既肯定了幽默批判的价值,也强调了行业伦理边界,这种辩证思考正是当前教育讨论中所欠缺的。"

文化研究学者赵博士:"从亚文化研究角度看,本文提供了一个绝佳的案例分析。作者将脱口秀置于更大的社会文化变迁背景下考察,揭示了娱乐形式如何参与重塑社会权威关系,见解独到。"

知名脱口秀编剧王老师:"专业度满分!特别是对创作技巧的剖析部分,完全说中了我们行业的心法。难得看到能把喜剧理论写得这么生动又不失严谨的文章,很多观点可以直接拿来当编剧教材。"

业内普遍认为,优秀的"骂老师"段子应当具备三个特质:基于事实的观察而非虚构的污蔑;引发思考而不仅是情绪宣泄;最终指向系统性问题而非个体缺陷。正如一位资深编剧所说:"我们调侃的是教育中的荒诞,而不是否定教师的奉献。"

值得注意的是,越来越多的教师也开始出现在脱口秀舞台,从另一视角回应这些调侃,形成了良性的文化对话。这种双向交流或许正是脱口秀作为社会调解器的价值所在。

其次是夸张与现实的精妙平衡。比如有演员讽刺某些老师的偏心:"张同学上课睡觉是抓紧课间休息,我上课睡觉就是对知识的不尊重——明明都是流口水,怎么还分三六九等?"这种夸张源于现实却又高于现实。

同时,这类内容也展现了年轻一代的表达方式变化——他们更愿意用幽默而非对抗来表达不同意见。正如一位教育评论家所言:"当学生在脱口秀中调侃老师,比起我们那个时代的沉默反抗或直接冲突,这未尝不是一种进步。"

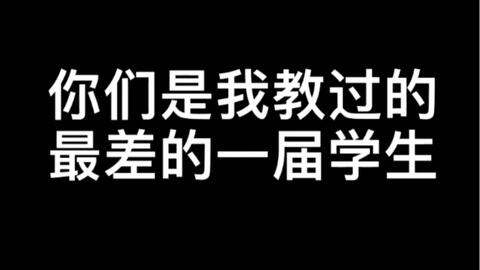

心理学研究表明,幽默本质上是一种安全的叛逆。通过脱口秀这种形式,观众得以在笑声中释放对权威的潜在不满,而不会真正挑战社会秩序。一位知名脱口秀演员曾这样调侃:"老师说你们是我带过最差的一届——这话他们说了二十年,到底哪届最好?他们自己那届吗?那为什么现在在教我们而不是在拿诺贝尔奖?"这种逻辑反转正是解构权威的经典手法。

避免人身攻击的智慧也很重要。优秀的段子调侃的是现象而非个体,如"有些老师批改作业像是在玩大家来找茬,红笔比内容还多——这是改作业还是创作抽象画?"既尖锐又不失分寸。

有社会学家指出,这类段子实质上是"用幽默推动的教育改革讨论"。当一位演员调侃"老师总说这个知识点很重要,但从来不说多重要、对谁重要、为什么重要"时,他实际上提出了一个严肃的教学法问题。

第三要素是替观众说出不敢说的话。许多学生时代的不满和疑惑,通过脱口秀演员之口得到宣泄,如"为什么教师节我们得送礼物?他们工资不是我们爸妈的税付的吗?这不已经是礼物了吗?"

《当讲台变成舞台:脱口秀如何用幽默解构教师权威》

在当代娱乐文化中,脱口秀已成为一种独特的表达方式,它用幽默的利剑刺穿社会各个角落的虚伪与荒诞。而"骂老师"这一主题因其普遍共鸣性和颠覆性,成为了脱口秀演员们钟爱的创作素材。本文将深入探讨这一现象背后的文化逻辑、创作技巧以及社会意义,带您领略那些让观众又笑又反思的精彩段子。

相关问答