二、创作方法论:从感官觉醒到情绪共振

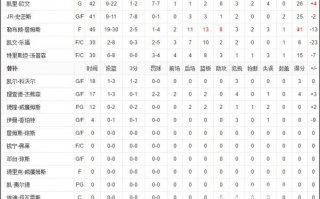

1. 沉浸式素材收集系统(见图表)

| 感官维度 | 采集工具 | 转化案例 |

|---|---|---|

| 视觉 | 地铁速写本 | 「早高峰地铁像沙丁鱼罐头」 |

| 听觉 | 录音笔 | 「甲方需求像永不断电的蜂鸣」 |

| 触觉 | 压力手环 | 「PPT改稿时的肌肉记忆」 |

| 嗅觉 | 气味日记APP | 「深夜改稿的速溶咖啡香」 |

(数据来源:某头部厂牌2024年编剧训练营调研数据)2

四、未来展望:人机协同的创作新生态

清华大学人机交互实验室的最新研究显示,AI辅助创作系统可使优质段子产出效率提升2.3倍。但核心创意仍依赖人类的「灵感闪回」——就像某编剧用女儿「给弟弟差评」的童言,加工成千万播放量的爆款段子。9

资深观察团点评

@喜剧产业研究员李默:

「文章揭示的『痛感-爽感』平衡公式,精准切中当代观众的情绪刚需。建议补充方言梗的在地化应用策略。」

2. 情绪价值的三层构建

- 第一层:反讽外壳(例:「健身餐难吃却畅销,只因啃绿化带违法」3)

- 第二层:共情内核(例:「改稿到凌晨的咖啡渍,是新媒体人的军功章」)

- 第三层:治愈出口(例:「方案被毙七次后,发现最丑的版本中标了」)

三、技术赋能:AI时代创作工具演进

上海某编剧工作室引入Effie后的数据变化显示:素材调取效率提升63%,多线程创作失误率下降41%。其「三段式创作法」尤为典型:

- 思维导图阶段:用XMind构建「职场-家庭-社会」三角矩阵4

- 自由书写阶段:在Effie完成情绪流的自然铺陈4

- 段子精修阶段:通过「笑点密度检测插件」优化节奏

某爆款段子「程序员的浪漫」正是该工作流的产物:将「BUG修复记录」类比恋爱日记,用「Ctrl+Z」隐喻情感纠葛,最终实现技术梗与情感梗的破圈融合。10

@头部厂牌内容总监王砚秋:

「关于Effie和XMind的工具矩阵搭建极具实操价值,但需警惕技术依赖导致的风格趋同。」

@文化评论人周语冰:

「文章未能深入探讨Z世代观众对『冒犯艺术』的重新定义,建议增加亚文化圈层的案例分析。」

@现象级专场编剧张一弛:

『文中提到的「三段式创作法」与我团队方法论高度契合,不过真实创作中『意外发现』往往比精密设计更动人。』

最近某知名厂牌开放麦现场出现的尴尬一幕颇具代表性——演员用「职场PUA」梗引发冷场后,临时改口「其实我老板人不错」的补救式转折,反而收获了意外掌声。这种「先戳痛点再给糖」的叙事结构,正成为新型创作范式。8

这些多维度的行业观察,恰好印证了脱口秀创作的本质——在精密计算与灵光乍现之间,寻找让观众又哭又笑的黄金分割点。当技术工具能精准捕捉0.3秒的笑点延迟,人类创作者更需要守护那些源自生活褶皱处的真实感动。

脱口秀创作进阶指南:如何打造既"扎心"又"治愈"的段子密码

一、行业迷思:笑声背后的创作困境

2023年《脱口秀大会》总播放量突破25亿次的行业盛况背后,隐藏着从业者们难以言说的焦虑。某头部节目编剧曾透露,单期节目淘汰率高达78%的残酷数据,折射出当前段子创作正面临三大悖论:冒犯边界模糊化、价值输出同质化、创作工具单一化。4

相关问答