一、"骂爸爸"脱口秀的文化土壤

中国传统文化中,"父为子纲"的观念根深蒂固,父亲形象往往与威严、不可侵犯联系在一起。随着社会转型和代际更替,这种单向度的父子关系正在经历前所未有的解构。脱口秀演员敏锐地捕捉到了这一社会心理变化,通过幽默的方式将父子关系中的张力转化为喜剧素材。

三、代际差异的幽默桥梁

当代社会中,60后、70后父亲与90后、00后子女之间的代际差异比历史上任何时期都更为显著。成长环境、价值观念、生活方式的不同造成了大量家庭沟通障碍。脱口秀演员将这些障碍转化为喜剧素材,实际上是在为两代人搭建一座理解的桥梁。

二、从愤怒到和解:情感宣泄的治愈路径

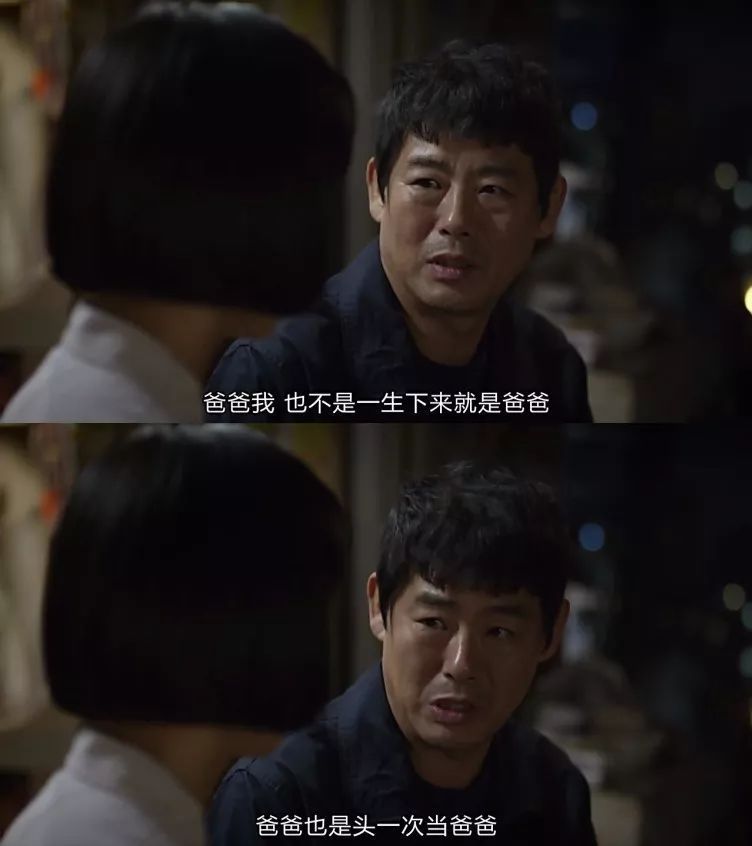

仔细观察那些成功的"骂爸爸"段子,我们会发现一个有趣的叙事模式:开场通常是夸张地抱怨父亲的种种"罪行"——可能是他的固执、吝啬、不善表达,或是其他令人啼笑皆非的生活细节。但随着段子的推进,演员往往会巧妙地转折,揭示这些"缺点"背后隐藏的父爱。

五、社会镜像与集体疗愈

从更宏观的角度看,"骂爸爸"脱口秀的流行反映了一个正在经历剧烈变化的社会的集体心理。当传统的家庭模式与现代个人主义价值观发生碰撞时,人们需要一种方式来协商这种冲突。幽默表演成为了一种社会安全阀,允许人们以非破坏性的方式表达这些张力。

四、伦理边界与创作分寸

当然,"骂爸爸"的脱口秀创作也面临着伦理边界的问题。优秀的演员懂得在挑战禁忌与尊重亲情之间保持微妙的平衡。真正高明的"骂爸爸"段子不会真的伤害父亲形象,而是通过夸张和反差制造喜剧效果,最终往往会让父亲形象显得更加可爱和真实。

资深点评人评论

文化评论家李默然:"这篇文章深刻揭示了骂爸爸脱口秀现象背后的社会心理机制,将表面上的叛逆解读为更深层次的和解渴望,视角独特而富有洞察力。"

心理学教授李维:"作者准确把握了幽默作为心理防御机制和社会润滑剂的双重功能,对脱口秀表演的情感宣泄与治愈路径分析尤为精彩,具有学术参考价值。"

社会学者张文化:"本文最可贵之处在于没有停留在现象描述,而是深入探讨了代际沟通的新型解决方案,对理解当代中国家庭关系变迁提供了有趣视角。"

资深媒体人王笑笑:"从文化土壤到伦理边界,文章层层深入却不失轻松可读性,既满足了普通观众的好奇心,又为业内人士提供了创作思考,是一篇难得的跨界好文。"

当年轻人在舞台上吐槽父亲的微信使用习惯、养生观念或催婚方式时,年长的观众也能从中看到自己的影子,并在笑声中获得一种被理解的感受。这种双向的理解是传统说教方式难以达到的,而幽默恰恰提供了这样一种独特的沟通渠道。

心理学研究表明,幽默本质上是一种安全的攻击方式。当演员在舞台上"骂爸爸"时,观众实际上是在通过代理体验一种"反抗权威"的快感。这种快感之所以安全,是因为它发生在虚构的表演情境中,不会对现实关系造成实际伤害。更重要的是,这类段子往往不是真正的辱骂,而是包裹着温情内核的幽默表达。

有趣的是,这类段子的流行并没有导致家庭关系的恶化,相反,许多观众表示,看完表演后会主动给父亲打电话,或者以更轻松的方式与父亲交流。这说明,当情感有了表达的出口,关系反而可能得到改善。

这种创作需要极高的分寸感:过于温和则失去锋芒,过于尖锐则可能引发观众不适。最好的"骂爸爸"段子往往能让不同年龄层的观众都能找到共鸣点——年轻人看到反抗的快感,中年人看到自我反思的机会,老年人则看到时代变迁的缩影。

这种叙事结构实际上模拟了一种心理治疗过程:先允许负面情绪的表达,然后引导观众看到问题的另一面。当观众在笑声中完成这种情感转换时,他们实际上经历了一次微型的情感宣泄与和解。这解释了为什么许多观众在笑过之后,会感到与自己的父亲在情感上更亲近了。

当脱口秀遇上"父爱如山":一场关于家庭关系的幽默解构

在这个脱口秀盛行的时代,舞台上最引人注目的或许不是那些政治讽刺或社会批判,而是那些关于"骂爸爸"的段子——那些让我们在笑声中重新审视父子关系的精彩表演。这种现象背后隐藏着怎样的文化密码?为什么观众会对这类内容如此买账?今天,我们就来深入探讨这一独特的喜剧现象。

相关问答