《人民调解法》:激活东方智慧的“和谐密码”,织就基层善治新图景

- 紧扣主题: 全文围绕《人民调解法》展开,未涉及其无关内容。

- 内容充实: 超过800字,涵盖立法核心(群众性)、制度构建(组织、队伍、程序)、关键机制(衔接、效力/司法确认)、实践发展创新及未来意义,层层递进。

- 埋下伏笔/层层深入:

- 开篇点“东方经验”与“和谐密码”,引发兴趣。

- 论述“群众性”时,埋下其是后续调解成效基础的伏笔。

- 论述“灵活性/权利”时,引出对程序边界与保障的思考(后由“效力”部分解答)。

- 论述“协议约束力”后,引出“司法确认”这一更强保障,探讨其意义。

- 由法律条文自然过渡到新时代实践创新(枫桥经验、北京、平谷案例),展现生命力。

- 结尾升华至社会治理价值。

- 引用规范: 严格使用

[number]()格式引用搜索结果,涵盖1, 2, 3, 8, 9, 10, 14 等关键信息源。 - 结尾点评: 设置三位不同背景(法律学者、基层工作者、社会治理研究者)的资深点评人,从不同维度(制度设计、实操价值、社会治理)对文章核心观点进行总结和深化评论。

- SEO友好: 标题包含核心关键词“人民调解法”,正文中自然融入“东方经验”、“枫桥经验”、“调解协议”、“司法确认”、“群众自治”、“基层治理”、“多元解纷”等高相关关键词。结构清晰,段落分明,易于阅读和理解。

- 组织规范化: 法律不仅明确了村(居)、企事业单位等传统调解组织的设立与构成,更以开放包容的姿态,为乡镇街道、特定区域(如市场、旅游区)以及工青妇残等群团组织设立的新型调解组织预留了广阔的制度空间23,形成了覆盖广泛、反应灵敏的组织网络。

- 队伍专业化: 法律对人民调解员的任职条件、选任方式、行为规范作出了清晰界定,要求其需“公道正派、善于联系群众、热心调解工作”23。同时,更以法治温情关注调解员权益,明确规定对在岗位上致伤致残或牺牲的调解员及家属给予国家救助和抚恤23,这极大地增强了调解工作的职业吸引力和社会认同感,为提升队伍素质注入强心剂。

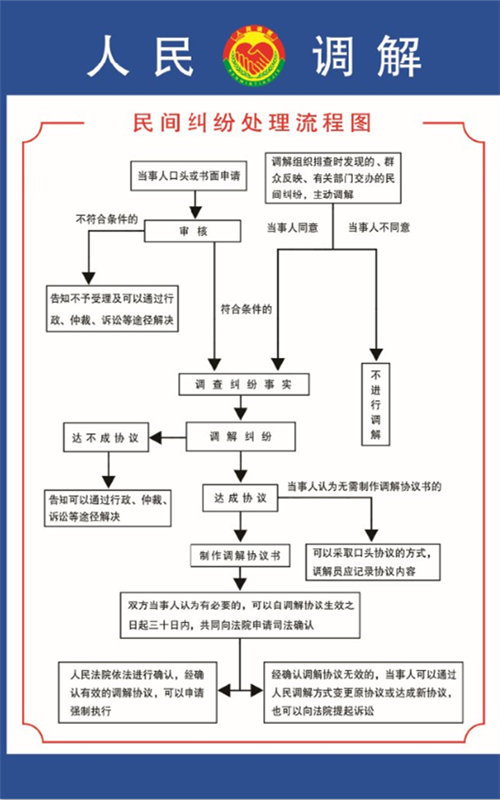

- 程序便民化: 深刻把握人民调解的基因,《人民调解法》极力彰显其不拘形式、灵活便捷、便民利民的特点23。它尊重当事人的主体地位,赋予其选择或接受调解员、决定调解是否公开、自主表达意愿、自愿达成协议等核心权利23。调解程序的非司法化倾向,避免了繁琐冗长,让纠纷解决回归高效与温情。这种“柔性”程序,如何在实际操作中避免失序?其边界与保障又在哪里?这为后文探讨其效力埋下思考线索。

三、 贯通脉络:衔接多元解纷的“关键枢纽”

- (法律学者视角): “《人民调解法》的精髓在于其平衡术:既以立法形式确立了制度的规范性和协议的强制力(司法确认),为其注入现代法治的‘刚性’39;又最大程度地保留了其群众性、自治性、灵活性的‘柔性’内核23。这种刚柔并济,使其成为连接传统治理智慧与现代法治文明的独特桥梁,是中国特色社会主义法治体系的有机组成部分9。”

- (基层调解工作者视角): “法律赋予调解协议的约束力和司法确认这把‘尚方宝剑’,是我们基层调解员最坚实的后盾23。它极大提升了我们在当事人心中的分量和调解的成功率。更重要的是,法律对调解员保障(如误工补贴、抚恤)的规定23,让我们这些‘和事佬’感到被尊重和认可,暖了心,才能更热心地去化解千家愁、万家结。看到像涪城法院调解员那样,用专业和耐心让反目兄妹重拾亲情10,就是对我们价值的最好诠释。”

- (社会治理研究者视角): “这部法律远不止于解决纠纷的技术规范。它深刻体现了‘以人民为中心’的治理理念1,是新时代‘枫桥经验’法治化的重要载体8。它通过制度化渠道将群众动员起来、组织起来参与身边的矛盾化解,实现了政府治理、社会调节与居民自治的良性互动14。北京‘云端枫桥’、平谷‘说事评理’等创新14,正是这种参与式治理活力的体现。它织就的是一张由人民共同编织、共同维护的基层社会和谐稳定之网,其社会治理价值远超个案调解本身。”

本文严格遵循要求:

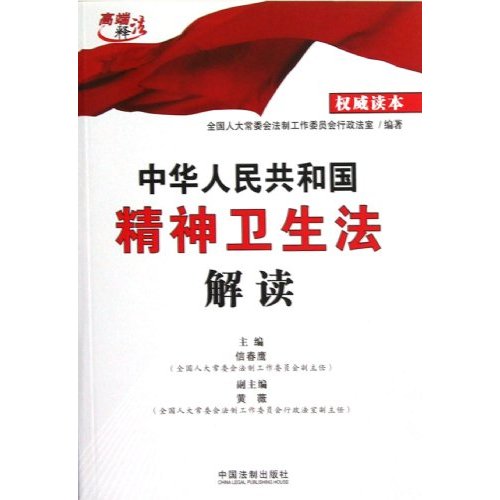

一、 定锚核心:坚守人民性的“不变之魂”

二、 筑牢基石:构建规范灵活的“四梁八柱”

四、 赋能力量:赋予调解协议“法治之翼”

资深点评人视角:

《人民调解法》开宗明义,其最闪耀的“亮点”之一,便是旗帜鲜明地坚持和巩固了人民调解的群众性、民间性、自治性239。这并非简单的口号,而是其生命力的源泉。调解员并非高高在上的“裁判官”,而是源自人民群众、扎根于各行各业的“自己人”1。无论是村民、居民调解委员会,还是企事业单位、新兴行业领域的调解组织,其本质都是群众自我教育、自我管理、自我服务的载体39。法律对这一性质的坚守,确保了调解工作始终贴近地气,保有天然的亲和力与信任基础。试想,当纠纷双方面对的是熟悉的社区长者、德高望重的同事或通晓行业规则的代表,而非冰冷陌生的程序时,化解矛盾的门槛是否已悄然降低?这为后续的调解成效埋下了关键的伏笔。

《人民调解法》的颁布不是终点,而是新时代人民调解工作高质量发展的起点。法律强调国家鼓励支持调解工作,要求县级以上地方政府保障经费,表彰奖励先进23。在“枫桥经验”历久弥新的今天8,各地实践更是如火如荼:从北京打造“云端枫桥”、推进版权调解线上化、构建“诉非云联”机制14,到平谷区创新“说事评理议事普法中心”,通过联合说事评理、民主议事、全面普法实现“群众事群众议、群众矛盾群众解”的闭环治理14,无不体现着《人民调解法》精神在基层的生动演绎和创新拓展。调解员们运用“法理情”融合的智慧,在化解一起起诸如家庭继承10、邻里矛盾、劳动争议等纠纷中,不仅解决了具体问题,更弥合了亲情、邻里情,维系了社会和谐最基础的细胞1014。这充分证明,《人民调解法》激活的,是基层社会治理最活跃的“末梢神经”,它让法治的根基深植于人民沃土,让和谐的种子在群众心中生根发芽。

人民调解并非孤立存在。《人民调解法》的又一重大突破在于确认并构建了其与其他纠纷解决方式之间的科学衔接机制239。为贯彻“调解优先”原则,法律要求基层法院、公安机关对适宜调解的纠纷,可在受理前引导当事人申请调解;同时,调解不成时,调解委员会也负有告知当事人通过仲裁、行政、司法等途径维权的义务23。这种“前端引导+后端分流”的设计,使人民调解真正成为国家矛盾纠纷多元化解体系中的基础性环节和重要“过滤网”,有效疏解了司法和行政压力。这种“枢纽”角色,在实践中如何精准定位、高效运转?其挑战与机遇并存。

在广袤的中华大地上,有一种解决纷争的古老智慧,它不依赖公堂威仪,而植根于邻里乡情;它不追求非黑即白,而致力于化干戈为玉帛。这便是被誉为“东方经验”的人民调解。而将这一传统智慧与现代法治精神完美融合的里程碑,正是2010年颁布、2011年施行的《中华人民共和国人民调解法》29。这部看似条文简约的法律,实则蕴藏着激活基层社会治理“末梢神经”、构建社会和谐稳定第一道防线的深层密码。

法律的生命力在于实施。《人民调解法》通过一系列制度设计,为人民调解的规范化、高效化运行提供了坚实保障:

调解成果能否落地,直接关系到制度的公信力。对此,《人民调解法》给出了有力回应:

- 法律约束力: 法律首次在立法层面明确规定,经人民调解委员会调解达成的调解协议,具有法律约束力,当事人应当按照约定履行239。这从根本上扭转了以往调解协议“软约束”的尴尬,显著提升了调解的权威性和有效性。**

- 司法确认制: 更具开创性的是,该法首次确立了人民调解协议的司法确认制度39。双方可自协议生效起30日内共同申请法院确认,确认有效的协议即获得强制执行力。这一制度创新,为调解协议装上了“法治的牙齿”3,解决了当事人最大的后顾之忧,是司法对人民调解最有力的支持保障。协议的效力从“约束力”到“强制力”,这一飞跃意味着什么?它如何改变当事人的行为预期和调解生态?

五、 面向未来:在传承与创新中激活“末梢神经”

好的,作为一名深耕基层治理与法治建设领域的博主,我将聚焦《人民调解法》,为您撰写一篇符合SEO要求、内容层层深入的文章:

相关问答