一、《完美受害者》——当施暴者成为"受害者"

这部仅有八集的短剧开篇便抛出惊天悬念:事业有成的律师丈夫在豪宅中离奇死亡,而他那"温顺贤惠"的妻子却不知所踪。随着警方调查深入,一个长期遭受家暴却精心策划复仇的女性形象逐渐清晰。

三、《双面胶》——亲密关系中的心理操控

这部改编自真实案例的短剧聚焦精神暴力这一"看不见的伤痕"。表面看来,男主角是体贴入微的丈夫,实则通过煤气灯效应逐步摧毁妻子的自我认知。直到一盒意外发现的录音带,揭开了这场精心设计的心理战。

二、《沉默的证人》——孩子眼中的暴力真相

以12岁男孩的视角展开叙述,这部剧创新性地让家暴现场唯一的目击者——一个选择性缄默症患儿成为案件突破口。当儿童心理学家试图撬开他的记忆时,却发现孩子画作中隐藏着更可怕的秘密。

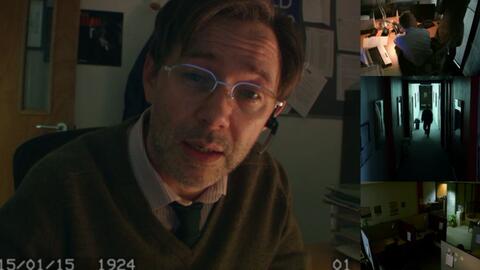

五、《最后一通电话》——科技时代的暴力新形态

当家庭暴力延伸至数字空间,这部剧前瞻性地探讨了GPS跟踪、社交媒体监控等科技手段如何成为施暴工具。女程序员主角在删除手机记录时,意外发现丈夫精心设计的数字牢笼。

四、《逆光而来》——家暴受害者的互助网络

不同于传统线性叙事,这部剧采用多线并行结构,讲述五个不同阶层的女性如何通过地下互助组织反抗施暴者。当其中一人的丈夫突然死亡,这个隐秘联盟开始分崩离析...

资深评论人观点

心理分析师李默: "这些剧集最震撼之处在于揭示了暴力的渐进性。就像《双面胶》展现的,施虐者往往从微不足道的控制开始,温水煮青蛙般侵蚀受害者的自主权。影视作品能具象化这种不易察觉的过程,具有重要的科普价值。"

剧集亮点:

叙事创新:

女性研究学者张岚: "值得注意的是《逆光而来》展现的女性互助力量。在传统观念中,家暴常被看作家务事,而这部剧展示了集体反抗的可能性,为现实中的受害者提供了精神支持。"

影视评论人王柯: "从艺术角度看,《沉默的证人》的儿童视角和《最后一通电话》的科技元素,都为类型片开辟了新方向。这些作品证明悬疑题材不仅可以娱乐大众,更能成为社会问题的显微镜。"

心理惊悚元素:

法律专家赵明: "这些剧集都巧妙地融入了法律知识,比如《完美受害者》中的证据链构建,《最后一通电话》中的电子取证难题。它们既满足了观众的猎奇心理,又潜移默化地普及了法律常识。"

犯罪心理学教授李维: "《完美受害者》打破了非黑即白的叙事模式,让观众理解极端情境下的人性选择。当司法系统失效时,私力救济就成为了绝望中的呐喊。这类作品促使我们反思制度缺陷。"

科技惊悚元素:

细思极恐的细节:

在这些令人窒息的悬疑故事背后,是对家庭暴力这一社会顽疾的深刻剖析。每一部优秀作品都如同一面镜子,既照见人性的阴暗角落,也反射出希望的光芒。当观众为剧情反转惊叹时,或许也该思考:我们身边是否也有这样的"沉默证人"?

- 叙事结构:采用倒叙与插叙交错的手法,观众如同拼图般逐步还原真相

- 细节隐喻:女主每次被打后记录的伤痕照片,最终成为法庭上的致命证据

- 心理刻画:展现受害者从忍受到反抗的漫长心路历程,颠覆"完美受害者"刻板印象

悬疑设计:第三集出现的邻居老太太看似无关紧要,实则是整个复仇计划的关键目击者,这一伏笔直到最后一集才揭晓,令人拍案叫绝。

- 丈夫总是"不小心"弄乱妻子整理好的文件

- 妻子服用的抗焦虑药物被人为替换

- 家中监控摄像头只存档对丈夫有利的画面

现实启示:剧集播出后,"煤气灯效应"搜索量激增300%,推动公众对精神暴力的认知。

- 智能家居系统被黑客入侵

- 社交媒体账号被远程操控

- 伪造的电子证据成为法庭呈堂证供

现实映射:该剧播出后促使多个科技公司更新隐私保护协议,凸显艺术作品的现实影响力。

- 每集以不同角色视角展开

- 时间线交错呈现案件全貌

- 观众需要自行拼凑关键线索

高光时刻:第六集长达7分钟的无对白场景,仅靠五位女主角的眼神交流就传递出完整信息,被业界誉为"表演艺术的巅峰"。

- 男孩每晚准时3:15的梦游行为

- 地下室永远锁着的储物柜

- 母亲脖子上若隐若现的淤青与"意外摔倒"的解释矛盾

社会意义:该剧真实呈现了家暴环境下儿童的创伤反应,以及司法系统中未成年人证言采信的困境,引发广泛社会讨论。

暗影中的真相:五部颠覆认知的家暴悬疑短剧深度解析

在光影交织的世界里,家暴悬疑题材如同一把锋利的手术刀,剖开温情表象下的阴暗面。这类作品往往以家庭为舞台,却上演着最令人窒息的"密室逃脱"戏码。今天,我们将深入探索五部颠覆常规认知的家暴悬疑短剧,它们或如《消失的爱人》般反转迭起,或似《大小谎言》暗流涌动,每一帧画面都暗藏玄机,每一个微笑背后都可能隐藏着致命谎言。

相关问答