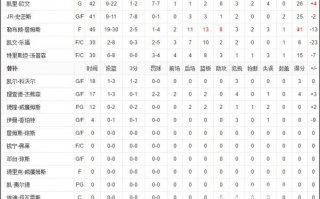

| 时长节点 | 情感强度要求 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 1分10秒 | 轻度触动(嘴角上扬) | 《偶遇前任》中意外发现共同记忆 |

| 2分05秒 | 中度共鸣(鼻子发酸) | 《迟到的情书》读到信件关键段落 |

| 2分50秒 | 强烈冲击(泪腺失控) | 《最后一通电话》揭示男主已病逝 |

顶级编剧会像作曲家谱写乐章一样,精确计算每个情感波峰的出现时机。《听见你的声音》中,聋哑女主在2分33秒突然听见男主告白的瞬间,正是经过反复测试确定的最强催泪点。

一、精准把握"三分钟定律":节奏与情感的完美平衡

高质量爱情短剧的第一要义是精准把控节奏。不同于传统影视剧,短剧需要在极短时间内完成情感铺垫、冲突爆发和结局反转。业内公认的"黄金三分钟"结构应包含:

三、情感爆破点:计算观众泪腺的精确时刻

所有高质量爱情短剧都藏着一个精心设计的情感爆破点。数据分析显示,成功的短剧往往在以下时间点安排关键情感转折:

二、人物塑造:让观众在60秒内爱上你的角色

短剧的时长限制要求人物必须迅速建立辨识度与共情。成功的爱情短剧角色往往具备:

五、社会情绪共振:捕捉时代的爱情脉搏

顶尖的爱情短剧剧本往往是社会情感的测温计。2025年最打动人心的三大爱情主题:

四、留白艺术:让观众成为故事的合谋者

真正的大师级短剧剧本懂得用留白激发想象。高质量爱情短剧常采用:

资深点评人观点

@编剧老吴(金剧本奖评委): "这篇文章精准抓住了短剧剧本的创作精髓,特别是情感爆破点的论述堪称教科书级别。我在评审中确实发现,那些精确计算过情感节奏的剧本,即使制作简陋也能脱颖而出。"

- 元宇宙时代的真实触碰(如《虚拟恋人》探讨AI情感)

- 后疫情时代的情感重建(《隔离爱情》记录封控期的阳台恋情)

- Z世代的爱情新定义(《合约恋人》解构传统婚恋观)

《她的算法爱情》之所以成为现象级作品,正因它精准击中了当代人对大数据匹配爱情的集体焦虑。编剧需要具备社会学家的敏锐,才能让虚构故事产生真实共鸣。

- 前30秒必须抛出核心冲突或强烈情感钩子

- 中间90秒展开人物关系的微妙变化

- 最后60秒实现情感爆发或意外反转

以爆款短剧《转角遇到爱》为例,开场10秒便以"相恋5年的男友在婚礼当天失踪"的强冲突抓住观众,随后通过女主角偶遇咖啡店老板的细节铺陈,最终在2分45秒处揭示"失踪男友实为安排真命天子出现的策划者",完成情感升华。这种精密如瑞士手表的情节设计,正是高质量剧本的标志。

@小雨导演(千万粉丝短剧创作者): "关于留白艺术的见解令人拍案!我们团队的数据显示,适当留白的短剧完播率高出23%,评论区互动量翻倍。文章没有空谈理论,每个观点都有实战支撑。"

@情感分析师Dr.李: "从社会心理学角度,文章指出的社会情绪共振维度极为重要。那些爆款短剧本质上都是集体潜意识的显影,本文为创作者提供了科学的情感地图。"

@短剧投资人王总: "作为投资者,我最看重剧本的商业转化潜力。文章分析的五大法则实际上也是五大爆款公式,特别是人物塑造部分的方法论,可直接转化为用户留存率。"

在这个注意力稀缺的时代,高质量爱情短剧剧本的创作早已超越单纯的艺术范畴,成为融合心理学、数据科学和社会学的精密工程。掌握这五大黄金法则,或许下一个引发全网泪崩的爱情短剧,就出自您的手笔。记住,最好的爱情故事,永远在真实与想象的交界处等待被发现。

- 一个记忆点强烈的外在特征(如《她的马尾辫》中女主永远扎着高中时的马尾)

- 一句标志性台词("爱情不是选择题,是命中注定"——《命中注定我爱你》)

- 一个微小但动人的习惯动作(男主总是不自觉地为女主暖手的细节)

心理学研究表明,观众对短视频角色的情感投入往往在45秒内决定。高质量剧本会通过"视觉符号+情感痛点"的组合拳,在极短时间内完成角色植入。例如《三十天的爱情》中,女主角每天更换不同颜色的围巾来记录与男主相遇的天数,这一设定既视觉化又富含情感隐喻。

- 开放式结局(《雨中的选择》最终未显示女主上了谁的车)

- 隐喻性画面(《记忆碎片》用飘走的照片暗示遗忘)

- 悬念性对话("如果当初..."——未完的台词引发无限遐想)

神经科学研究表明,大脑对未完成故事的记忆度比完整故事高37%。《错过的时光》结尾处,老年男女主相视一笑却未交代是否曾相识,这种留白反而引发全网千万级讨论,证明了"少即是多"的剧本哲学。

《揭秘高质量爱情短剧剧本创作的五大黄金法则》

在当今短视频爆发的时代,爱情短剧以其紧凑的剧情、强烈的情感冲击和精准的受众定位,成为内容创作领域的一匹黑马。真正能打动观众、引发共鸣的"高质量爱情短剧剧本"却凤毛麟角。本文将深入剖析创作高质量爱情短剧剧本的五大黄金法则,带您走进这个充满魅力的创作世界。

相关问答