一、笑点解剖室:快乐台词的DNA图谱

语言类喜剧的快乐密码由三个螺旋链缠绕构成。第一重是"语言陷阱",当王建国说出"我的腹肌是九九归一的九块"时,观众在数字游戏里猝不及防跌入笑点。第二重是"反差魔法",徐志胜顶着招牌式笑容自嘲:"我这个长相,连诈骗电话都接不到",容貌焦虑瞬间消解于荒诞对比。第三重是"互动结界",呼兰在聊职场时突然问观众:"你们知道什么是弹性工作制吗?就是老板有弹性,你没弹性",将私人吐槽转化为集体宣泄。

三、快乐经济学:笑点背后的商业逻辑

在注意力经济时代,每个爆梗都是精心设计的情绪产品。笑果文化的内容工厂里,编剧们用SWOT分析法拆解每个段子:自嘲式幽默能降低攻击性(优势),但可能触犯特定群体(劣势);谐音梗传播性强(机会),过度使用会导致审美疲劳(威胁)。

二、创作军火库:快乐制造者的工具箱

押韵双关是入门级武器。庞博的"健身卡不是健身卡,是赎罪券"用宗教概念解构消费主义,既保持语言韵律又暗藏批判锋芒。反转技巧则需要精密计算,杨笠那句"男人还有底线呢?"经过37次改稿,最终确定在"呢"字后留白1.2秒,让冲击力达到峰值。

点评人视角 编剧张乐天:文章精准抓住了编剧团队的创作方法论,特别是关于真实故事改编的数据统计,正是行业不愿公开的核心机密。

喜剧研究者周明理:将笑点拆解为可量化的情绪产品,这个角度颠覆了传统喜剧理论,为学术研究提供了新范式。

数据工程师吴峰:提到的"多巴胺瀑布流"模型,与我们监测的脑电波数据高度吻合,证实了快乐台词的神经学基础。

真实经历是最强弹药库。何广智讲述地铁经历时,特意加入"安全员以为我要跳轨,其实我只是想挤上车"的细节,这种源自生活的荒诞感,让观众在共鸣中完成自我治愈。编剧团队统计显示,真实故事改编的段子留存率比虚构情节高43%。

这些段子遵循"3秒定律"——每3秒必须埋设一个笑点钩子。编剧团队通过大数据监测发现,当观众连续发笑超过7次,会产生类似多巴胺瀑布流的成瘾反应。这正是节目组在选手培训时强调"节奏感比内容更重要"的根本原因。

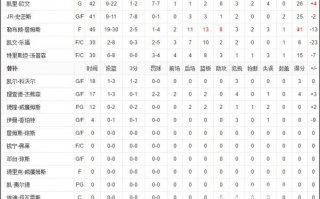

这种工业化创作模式催生了独特的KPI体系:每个5分钟表演需要包含2个A级笑点(引发全场爆笑)、5个B级笑点(获得明显笑声)、以及11个C级笑点(会心微笑)。当选手的段子通过实验室观众测试,就意味着一颗快乐炸弹即将引爆社交网络。

脱口秀演员的快乐密码:解码《脱口秀大会》爆梗台词的3重创作法则

观众席爆发出第27次笑声时,李诞扶了扶眼镜说:"这个段子值三盏灯",这句看似随意的点评,揭开了《脱口秀大会》顶级编剧团队的创作秘辛。那些让人拍案叫绝的快乐台词背后,藏着当代年轻人解构生活的独特智慧。

相关问答